LA BATTAGLIA AEREA DI ISTRANA - 26 DICEMBRE 1917

La ritirata, a seguito degli eventi di Caporetto, coinvolse anche i reparti del corpo aeronautico che, sotto l’incalzare della rapida avanzata austro ungarica, furono costretti a ripiegare e, per impedire che il nemico si appropriasse di quanto lasciato sugli aeroporti abbandonati, distrussero tutto ciò che non poteva volare o che non si poteva trasportare.

Tuttavia, anche se con le forze ridotte, l'aviazione italiana continuò a contrastare l'avanzata nemica, con operazioni di mitragliamento e bombardamento e con il lancio di rifornimenti alle nostre truppe in ritirata. Circa alla metà di novembre del 1917, il nostro corpo aeronautico poteva contare solo su poco più di duecento aerei contro gli oltre quattrocento degli austro-tedeschi.

Alla fine di novembre, grazie all’esito favorevole della battaglia d'arresto sul Piave e sul Grappa, che smorzò l'impeto delle truppe austro-tedesche, anche l'aeronautica italiana poté riorganizzarsi concentrando le forze disponibili sugli aeroporti a ovest del Piave. Nello stesso periodo anche l'industria bellica provvedeva a rifornire i reparti con nuovi aerei.

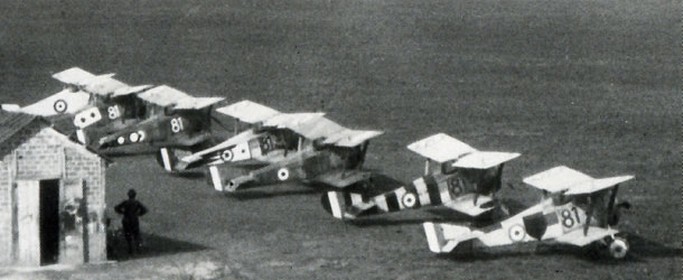

Sul finire di novembre del 1917, presso il campo di volo di Istrana erano operativi due Gruppi Caccia: il X° con la 70a e l’82a squadriglia e il VI° con la 76a, la 78a e l’81a squadriglia. Tutte si stavano riequipaggiando con i nuovi Hanriot HD.1.

LINEA DI VOLO DELL'81a SQUADRIGLIA SU HANRIOT HD.1 a Casoni di Mussolente (VI)

Si riconoscono (primo da destra) le insegne del Cap. Flavio Torello Baracchini (da poco trasferitosi dalla 76a) segue il velivolo del Cap. Mario Zoboli, e (sesto da destra) quello del Comandante Renato Mazzucco. Maggio 1918

GLI HANRIOT HD.1 DI CHIRI (in primo piano) e FORNAGIARI

Inoltre, sull’aeroporto, erano presenti anche la 22a squadriglia, provvista di alcuni SIA 7B, e la 36a Squadriglia con una dotazione mista di Savoia-Pomilio SP.3 e SIA 7b.

In quello stesso periodo giunsero, a sostegno delle forze armate italiane, alcuni reparti britannici dei Royal Flying Corps. Furono schierati sul fronte italiano il 28°, il 45° ed il 66° Squadron, equipaggiati con una sessantina di caccia Sopwith Camel F.1 nonché il 34° ed il 42° Squadron con una quarantina di ricognitori bombardieri R.E.8.

UNA LINEA DI VOLO COMPOSTA DA SOPWITH CAMEL F.1

UN ROYAL AIRCRAFT FACTORY R.E.8 - BIPLANO INGLESE DA RICOGNIZIONE E BOMBARDAMENTO

Anche la Luftstreitkräffe, la forza aerea tedesca, provvide all’invio di rinforzi agli alleati austro-ungarici. Infatti, già dall’ottobre 1917, inviarono sul fronte italiano, alcune squadriglie da caccia con gli Albatros D.III e D.V, delle squadriglie da ricognizione e bombardamento con i biposto monomotore DFW C.V. e la 19a squadriglia da bombardamento equipaggiata con i bimotori AEG G. IV.

L’aviazione austro tedesca fu impegnata, oltre che nella caccia, anche nella ricognizione e bombardamento sistematico dei campi di volo italiani nella pianura veneta la cui dislocazione era ben nota ai comandi nemici. Queste azioni miravano a indebolire definitivamente la forza aerea italiana impedendole il supporto alle fanterie di terra impegnate nella strenua difesa della linea del Piave e del Grappa.

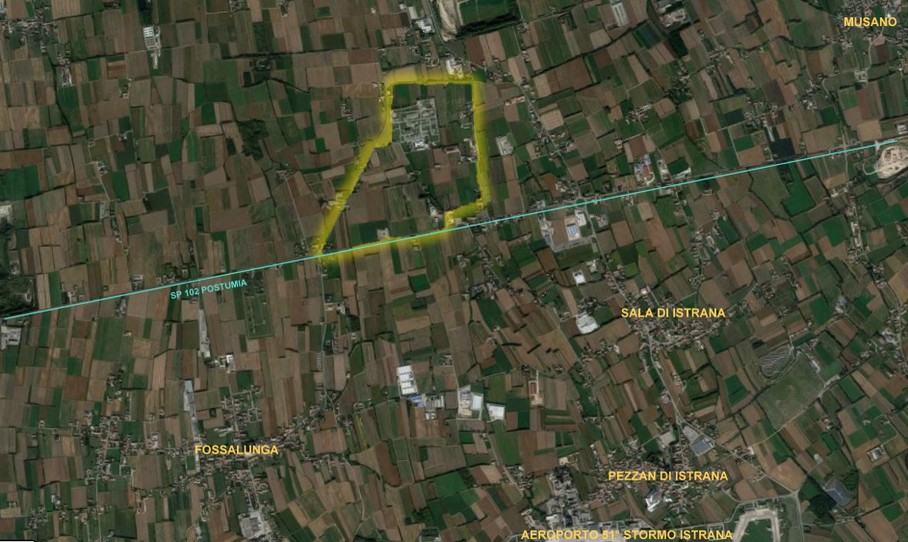

Il campo di Istrana, durante la Prima guerra mondiale, era noto agli austriaci come campo di volo di Trevignano in quanto era stato realizzato proprio sul confine con questo comune, a nord di Istrana e a est Vedelago tra Fossalunga e la località chiamata "Pilastroni" ed era uno dei più importanti campi di volo italiani a ridosso del fronte.

La mattina del 26 dicembre del 1917 un’imponente formazione di aerei tedeschi giunse sul cielo di Istrana ad una quota di circa tremila metri ed era composta da 25 velivoli tra i biposto DFW C. V e i bimotori AEG G.IV, scortati, più in quota da 15 caccia Albatros.

L’allarme fu dato dalle vedette e tutti i piloti a terra, coadiuvati dagli specialisti, si prodigarono per raggiungere i propri velivoli e decollare mentre già cadevano le prime bombe nemiche. Nonostante ciò alcuni piloti riuscirono a decollare per impegnare battaglia con gli incursori. Dell’82a Squadriglia, schierata per decollare su allarme, i tenenti Paolo Benvenuti e Andrea Teobaldi furono i primi a decollare seguiti dal tenente Alberto Comandone, dal sergente Mario D'Urso, dal soldato Clemente Panero, dal sergente Alessandro Contardini e, infine, dal tenente Flaminio Avet. Della 70a squadriglia decollò un solo velivolo, quello del sergente Attilio Ferrandi che, però, non potè partecipare alla battaglia in quanto si trovò subito con la mitragliatrice inceppata. Della 76ª squadriglia presero il volo il tenente Mario Fucini e i sottotenenti Giorgio Michetti e Silvio Scaroni. La 78a riuscì a far alzare, oltre al comandante Antonio Riva, anche i sottotenenti Amedeo Mecozzi, Guido Masiero e Giacomo Brenta e i sergenti Guglielmo Fornagiari ed Antonio Chiri. Anche l'81a squadriglia partecipò alla battaglia, ma per la mancanza di registrazioni non è possibile stabilire con quanti velivoli e con quali aviatori. Ai nostri piloti, si affiancarono anche 3 Sopwith Camel britannici, del 28° Squadron, precedentemente decollati da Grossa di Gazzo per una missione di pattugliamento che si trovarono, per coincidenza, nei pressi di Istrana.

I velivoli avversari, intanto, continuavano l’azione di bombardamento colpendo alcuni hangar, causando la morte di 4 soldati, e danneggiando 9 Hanriot.

La formazione italiana, composta da circa una ventina di velivoli, iniziò con determinazione lo scontro con i bombardieri nemici che, invece, non ricevettero difesa dai loro caccia Albatros che si mantennero fuori dalla mischia.

UN DFW C.V.

Michetti, Scaroni e Fucini abbatterono due biposto DFW, uno sopra Musano e l'altro, con la collaborazione dell'inglese Arthur Gordon Jarvis del 28° Squadron, nei pressi di Camalò. Un terzo DFW fu danneggiato e costretto ad un atterraggio di fortuna a San Gaetano. Sopra Volpago del Montello, Mecozzi e Brenta abbatterono un altro DFW, mentre Masiero e Fornagiari ne abbatterono un quinto sopra Falzè. Chiri colpì un altro DFW che precipitò nei pressi di Biadene. Altri due biposto, uno a Signoressa e l’altro a Camalò, caddero sotto i colpi di Riva. Nelle concitate fasi della battaglia alcuni nostri piloti collaborarono agli abbattimenti muovendosi tra le formazioni in volo. A Masiero fu attribuito un secondo abbattimento e anche Comandone partecipò attivamente all'abbattimento del DFW sopra Falzè già impegnato e colpito dalle raffiche di Masiero e Fornagiari. Quest'ultimo aveva anche contribuito all'abbattimento di un biposto a Musano. Anche il sergente D'Urso, secondo le cronache dell'epoca, riuscì ad abbattere un altro biposto nemico.

Il caotico susseguirsi degli eventi e il gran numero di velivoli coinvolti rese, e rende tutt'ora, difficile la ricostruzione precisa ed è quasi impossibile capire chi partecipò ai singoli scontri che erano, il più delle volte, combattuti in pochi istanti e in spazi ridotti. Vale l'esempio di un DFW C.V, in ritirata, al cui abbattimento sembra abbiano concorso praticamente tutti. Alla mischia avevano, inoltre, partecipato anche tre Camel del 28° Squadron pilotati dal già citato sottotenente Jarvis e dai sottotenenti Osmond William Frayne e Dennis Osmond Mulholland.

Verso mezzogiorno una nuova ondata di 8 bombardieri fu avvistata mentre si dirigeva verso il campo di Istrana ma venne intercettata dai caccia britannici sopra Montebelluna. Da Istrana decollarono nuovamente Brenta, Scaroni, Riva e il Sergente Raimondo di Loreto; questi ultimi riuscirono ad abbattere un bimotore AEG G.IV sopra Biadene anche con la collaborazione del capitano James Hart Mitchell del 28° Squadron. Il resto della formazione nemica rinunciò all'azione e rientrò alla base.

Al termine dello scontro, tra la prima e la seconda ondata, gli austro-tedeschi lamentarono la perdita di una dozzina di velivoli mentre le perdite italiane, oltre ai 4 soldati deceduti, contarono 9 aerei distrutti a terra durante la prima fase dell’attacco.

SOLDATI ITALIANI E BRITANNICI ATTORNO AD UN BIPOSTO DFW C.V. ABBATTUTO DURANTE L'INCURSIONE SU ISTRANA

(Ernest Brooks - Imperial War Museum)

La battaglia aerea di Istrana fu la più importante sul fronte italiano ma non ebbe conseguenze rilevanti sull’andamento delle ostilità. Costituì, comunque, un punto di svolta in quanto rappresentò l’inizio della supremazia aerea italiana che si concretizzò definitivamente nelle successive battaglie del Solstizio e di Vittorio Veneto e il passaggio dalle operazioni individuali a quelle in formazione che aumentò l’efficacia sia in caso di difesa che di attacco. Dal canto suo, il comando nemico evitò da allora i bombardamenti diurni, limitandosi alle missioni notturne come quelle compiute nei mesi di gennaio e febbraio 1918 proprio contro il campo di Istrana. Contemporaneamente, il Comando italiano fu posto nella condizione di limitare la vulnerabilità dei campi di volo muniti di un elevato numero di aerei e si adoperò per un decentramento in altri campi di nuova costruzione con capacità ridotte ma ben sparsi nella pianura e di più difficile localizzazione da parte della ricognizione nemica e, tra i nuovi campi di volo, sarà approntato anche quello di San Bernardino a Quinto di Treviso.

L’insuccesso dell’attacco aereo austro tedesco fu, in qualche modo, determinato anche dal fatto che i piloti erano ignari della massiccia presenza di squadriglie da caccia italiane sul campo di volo di Istrana credendo, invece, che fosse occupato da un reparto britannico. Questa erronea valutazione depone a favore di quanti sostengono che l’incursione, organizzata frettolosamente, costituisse un’azione di rappresaglia contro gli esecutori dell’attacco eseguito il giorno prima, 25 dicembre 1917, da tre Sopwith Camel del 28° Squadron britannico ai danni dell’aeroporto tedesco di Motta di Livenza. L’attacco, che costò la vita a 15 tedeschi e la distruzione a terra di 5 velivoli, fu organizzato, all’insaputa dei comandi inglese ed italiano, dal capitano William George Barker e condotto assieme al tenente Harold Byron Hudson e al tenente Clifford MacKay McEwen, secondo alcune fonti o con il luogotenente Douglas Christie Wright, secondo altre.

Lo scalpore di un’azione condotta il giorno di Natale, in violazione di una forma di tacito accordo che prevedeva una tregua durante questa giornata, era sicuramente ingiustificato. Gli austriaci, infatti, avevano appena scatenato la Battaglia dei Tre Monti, evidentemente incuranti della ricorrenza cristiana, decisi ad ottenere la vittoria che giunse, dopo aspri combattimenti, proprio il giorno di Natale.

Più grave, invece, la colpa dei tre piloti canadesi di aver compiuto un’azione bellica all’insaputa dei comandi italiano ed inglese senza alcun coordinamento trascurando le possibili ed imprevedibili conseguenze in uno scacchiere militare ancora instabile.

Abbiamo l'obbligo, oltre che la necessità, di fare qualche annotazione a margine della cronaca fin qui descritta.

A distanza di oltre un secolo sembra che ancora tutto non sia chiaro, e tutto non abbia trovato riscontro. Durante le ricerche ci siamo trovati di fronte a più di qualche incongruenza, forse frutto di involontarie omissioni o di particolari non citati perché forse scontati per i cronisti del tempo ma fondamentali per la coerente ricostruzione storica.

In buona sostanza, rileggendo le numerosissime pagine scritte su questo evento bellico, abbiamo letto, in alcuni documenti, di nostri piloti non elencati tra i partecipanti alla battaglia eppure decorati per degli abbattimenti, individuali o in collaborazione, effettuati proprio in quel giorno.

Abbiamo letto di piloti non decollati per aver avuto l'aereo danneggiato nelle prime fasi della battaglia; in altre relazioni, invece, gli stessi piloti contribuirono fattivamente alla vittoria difensiva italiana.

A complicare il tutto provvide, infine, la commissione Bongiovanni che, istituita nel 1919, fu chiamata a ricontrollare e, per certi aspetti, a riscrivere la lunga serie degli abbattimenti effettuati dai nostri piloti durante il conflitto. Molte vittorie furono cancellate, anche se addirittura citate nei bollettini ufficiali, perché carenti di una documentazione che, in moltissimi casi, non fu possibile recuperare per il tempo trascorso o, semplicemente, perché non prevista al momento dell'abbattimento.

Spendiamo con convinzione queste righe perché, in più di un'occasione, abbiamo avuto delle perplessità nel rileggere queste relazioni.

Alla fine, e soprattutto, il nostro sforzo rimane quello di non far perdere la memoria dei nomi di quanti hanno combattuto durante il primo conflitto mondiale per la nostra Patria e, quindi, la ricostruzione della Battaglia aerea di Istrana, per quanto ridotta a queste poche pagine, ci è sembrata un'altra, straordinaria, occasione per ribadire e riconfermare il nostro percorso.

E per tutti, tra quanti avremmo potuto involontariamente dimenticare, desideriamo citare altri piloti, Alberto De Bernardi, Alessandro Buzio e Luigi Fanti, che non avevamo ancora incontrato fino alla lettura di due articoli di Rinaldo D'Ami, pubblicato in due volumi dell'americano "Cross and Cockade Journal". Anche loro, tutti della 76a Squadriglia, parteciparono alla battaglia di quel lontano Santo Stefano e anche di loro abbiamo cercato di dare forma alla loro storia e al loro impegno nell'adempimento del dovere. [P. & S.]