Il Piccolo Museo di Noè racconta la guerra con gli oggetti della sua raccolta.

Acqua e borraccia - L'ACQUA

Non si può, parlando di sete e di borracce, evitare di affrontare, pur in sintesi, la grande tematica dell'approvvigionamento idrico delle truppe al fronte. Questa problematica, con la quale ogni esercito, doveva confrontarsi, doveva essere affrontata e risolta ragionando sull'evidenza che l'indisponibilità di acqua, come pure di cibo, di materiali bellici e di supporto, portava inevitabilmente all'indebolimento del fronte e al collasso delle difese.

In realtà, all’inizio della Grande guerra, un vero e strutturato sistema di approvvigionamento idrico non era stato predisposto e, forse, nemmeno concepito anche perché era pensiero comune che le risorse idriche, disponibili localmente o nelle immediate vicinanze delle linee del fronte, sarebbero state sufficienti per le necessità dei soldati, degli animali e per le attrezzature belliche. D'altronde, nei precedenti conflitti, decisamente circoscritti in ambiti territoriali e temporali limitati, non era mai stata ravveduta la necessità di predisporre questo tipo di servizio.

L'acqua serviva per i soldati e per gli animali, per le costruzioni delle opere di difesa, per bagnare le strade sterrate e polverose, operazione utile per ridurre l'individuazione dei mezzi in movimento da parte delle vedette nemiche, per le necessità igieniche degli uomini ma anche per raffreddare i motori degli autoveicoli e dei compressori, le canne delle mitragliatrici e dei cannoni.

Tutto compreso, si poteva stimare che per ogni soldato, in maniera diretta o indiretta servisse una decina di litri al giorno. In caso di scarsa disponibilità il quantitativo era ridotto anche della metà con tutte le conseguenze del caso.

Ma le prime gravi epidemie di tifo e colera, soprattutto sul fronte isontino, causate dall'uso improvvido di acque provenienti da poche sorgenti disponibili, purtroppo rese inquinate dagli effetti bellici, e l'improbabile possibilità di monitorare la qualità dell'acqua reperita localmente, resero urgente la necessità di risolvere il grave problema anche dovendo considerare il prolungamento delle ostilità e l'estenuante immobilità del fronte.

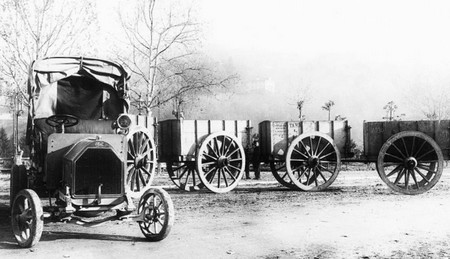

La prima più ovvia, ma anche dispendiosa soluzione fu quella di attingere alle risorse idriche situate nelle retrovie più lontane dal fronte e farle giungere in prima linea utilizzando mezzi di trasporto sempre meno capienti ma mano che ci si avvicinava al fronte. Dai treni che trainavano vagoni cisterna si travasava sulle autobotti, poi su carri con botti fino ai serbatoi di distribuzione da dove, i singoli reparti, sfidando ogni volta il fuoco nemico, si approvvigionavano usando barili, ghirbe e qualsiasi altro contenitore reputato idoneo. Purtroppo, pur se in forma ridotta, alcuni batteri patogeni, soprattutto durante i periodi caldi e umidi, continuavano a proliferare e a causare problemi sanitari.

La Strafexpedition, poi, evidenziò il limite di questo sistema di supporto idrico quando, sotto l'offensiva nemica, i nostri reparti persero la disponibilità di gran parte delle riserve presenti sul territorio dei Sette Comuni costringendo il Genio Militare ad affidarsi a risorse idriche reperibili in pianura aumentando così l'esposizione delle colonne di approvvigionamento al fuoco nemico con inevitabile perdita di uomini e mezzi.

Il passo successivo fu l'ampliamento dei preesistenti acquedotti che erano ancora gestiti con sistemi a gravitazione, sfruttando cioè la pendenza delle canalizzazioni, oppure a pressione mediante l'utilizzo di pompe a benzina ingombranti e dispendiose che furono, fin dal 1917, affiancate da quelle elettriche. A metà di quell'anno tutte le centrali di testa, sul Carso, sulla pianura nei pressi di Cormons e quelle dell'Altopiano di Asiago erano elettrificate; quelle a combustibile rimanevano disponibili come riserva. Gli acquedotti, con il ricorso a vere opere di ingegneria per permettere il sollevamento dell'acqua anche a quote elevate, alimentavano i cosiddetti serbatoi di accumulo che erano dislocati vicinissimi al fronte e, se possibile, costruiti o riparati in caverne da dove l’acqua scendeva per gravità raggiungendo i piccoli serbatoi in legno o le botti posti in prima linea, molte volte direttamente nelle trincee.

Un lavoro enorme e capillare affidato, realizzato e gestito al Genio Militare che, all'inizio, nemmeno poteva contare su personale specializzato. Gli addetti venivano reclutati da tutti i corpi dell'esercito e, all'occorrenza bellica, restituiti ai reparti armati di provenienza.

Con il passare del tempo, in una logica di mantenimento e continuità del servizio, furono costituiti i Plotoni Idrici, dislocati nelle retrovie e composti da ingegneri idraulici, tecnici e operai specializzati. Tutto il personale era fisso, preparato e fornito dei supporti necessari per svolgere al meglio il lavoro garantendo efficienza e continuità nel funzionamento dell'intero sistema idrico.

Ogni Comando di Armata poteva contare sull'Ufficio Idrico che disponeva di un'officina di riparazione, di un laboratorio per il controllo chimico-batteriologico e un numero variabile di Plotoni Idrici che gestivano i magazzini dei materiali.

Gli eventi di Caporetto, e il conseguente arretramento del fronte, causarono l'ingente perdita di materiale e la necessità di riordinare quanto rimaneva degli Uffici Idrici. Ad assolvere a questo compito fu chiamato il Generale Giovanni Battista Marieni che non perse tempo nel riorganizzare il sistema: ottenne una migliore gestione delle analisi batteriologiche delle acque lavorando, soprattutto, sulla prevenzione, aumentò il personale specializzato e ne migliorò la formazione. La nuova organizzazione diede presto i suoi frutti tanto da consentire, in pochi mesi, la costruzione di tre nuovi acquedotti con lunghezza variabile da 40 a 180 chilometri con decine di centrali di sollevamento.

Contemporaneamente, memori dei problemi logistici scaturiti dalla ritirata al Piave, i comandi misero a punto delle procedure da attuare, in caso di ulteriore ritirata, per il salvataggio delle apparecchiature del servizio idrico. In effetti, grazie a queste procedure, durante l'offensiva austriaca del giungo 1918 che causò anche qualche repentino cedimento del fronte, non mancò mai l’acqua alle truppe nonostante la distruzione quasi completa delle tubature.

Lo stesso piano, dimostratosi anche lungimirante, poté essere applicato nella progettazione della logistica durante la vittoriosa offensiva italiana dell'ottobre dello stesso anno.

Consapevoli che gli austriaci avrebbero distrutto anche gli acquedotti civili ed inquinato le sorgenti e i pozzi, il Genio Miliare fu in grado di ripristinare, con mezzi e metodi di fortuna ma con grande professionalità e tenacia, i servizi idrici delle grandi città e dei piccoli centri. L'operazione di recupero e ripristino proseguì anche dopo l’armistizio, nelle zone conquistate e liberate ma devastate dai combattimenti dove, una cinquantina di ufficiali e circa 1500 specialisti riuscirono a ripristinare tutti gli acquedotti per un totale di 200 chilometri di tubazioni e 50 pozzi artesiani.

BREVI APPROFONDIMENTI:

Acqua e borraccia - LA SETE

Dalle pagine del diario di Guido Alunno (1896-1984)

Militare nella Regia Guardia di Finanza - Doberdò (GO) 1916

"Durante il soggiorno in dolina il tormento più grave era la sete. Stare circa una settimana, quasi immobili, col sole dardeggiante, col pasto di mezzogiorno costituito da viveri a secco, cioè mezza scatoletta di carne e una galletta, avrebbe richiesto tanta, ma tanta acqua, ed invece si disponeva solo di mezza tazza di vino, se si aveva avuto la costanza di conservarlo dalla sera prima.

...

Poco lontano da noi, poche centinaia di metri in linea d’aria, in una depressione chiamata Vallone di Doberdò, era stata installata una stazione per la distribuzione dell’acqua, costituita da una serie di botti collocate sul ciglio della strada, rifornite continuamente con autobotti, ma per noi era difficile e soprattutto pericoloso raggiungerle, perché il percorso da compiere, anche se non molto lungo, era scoperto agli osservatori nemici che ci aspettavano al varco e sparavano raffiche di cannonate appena vedevano un militare in movimento.

Ironia del caso: la stazione della distribuzione dell’acqua era più vicina di noi alle linee nemiche, ma irraggiungibile dai proiettili nemici, perché collocata appunto nel Vallone di Doberdò, una specie di solco o burrone profondo che correva quasi parallelo alle linee.

Dopo il primo giorno di permanenza nella dolina, dove, nei brevi momenti di assopimento diurni, si sognavano i pozzi artesiani della pianura dell’Isonzo, dai quali sgorgava abbondante acqua fresca, si pensò di costituire ogni giorno una piccola squadra di militari volontari, cinque o sei uomini, che, dotati di bidoni di lamiera stagnata della capacità di cinque litri, si recasse a riempirli ‘alle Botti’. I volontari destinati ‘alle Botti’, in premio, potevano bere quant’acqua volevano, ma al ritorno, quella portata, a loro non veniva distribuita.

...

Una volta anch’io feci parte della squadra dei volontari ed ecco come andò.

...

Il terreno, che la pattuglia di cui facevo parte doveva percorrere, era tutto cosparso di sassi, rachitici cespugli e poca erba. Appena uscimmo allo scoperto, il nemico non venne meno alle sue abitudini e con prontezza ci spedì due cannonate a shrapnel.

Noi eravamo ormai veterani della guerra e non ci lasciavamo sorprendere tanto facilmente: appena sentivamo il colpo di partenza, ci buttavamo rapidamente dietro al primo riparo che ci capitava, giusto in tempo, prima che il proiettile esplodesse. Poi, di corsa, si riprendeva il percorso e di nuovo ci si buttava a terra all’arrivo di altre cannonate e così, un po’ alla volta, si arrivò dove il nemico non ci vedeva più. Ormai eravamo vicino alle botti e non si correva più pericolo.

Appena arrivati alle botti dell’acqua la prima cosa da fare era bere: ciascun militare riempiva il bidone e poi giù a bere, fin quando non ne poteva ingurgitare più.

Poi un po’ di riposo, seguito da un’altra sorsata e così di seguito, fin quando qualche graduato addetto alla distribuzione non ci ordinò di ripartire.

Si ripartì con i bidoni pieni e pieno d’acqua era anche lo stomaco di ciascuno, ma la sete sofferta nei giorni precedenti, ci lasciava insoddisfatti e ci spingeva ad architettare qualche sotterfugio per bere ancora, senza peraltro diminuire l’acqua contenuta nei bidoni.

Per tornare alla nostra dolina non si ripercorreva la zona attraversata all’andata sotto il tiro dei cannoni nemici, anche perché la necessità di gettarci a terra ogni tanto, faceva correre il rischio di rovesciare l’acqua tanto preziosa contenuta nei bidoni. Si iniziò, dunque, il viaggio di ritorno, percorrendo un tratto della rotabile usata dalle autobotti. Ad un certo punto la strada attraversava un burroncello stretto e profondo. Qui ci fermammo un momento e, parlottando come congiurati che tramano un furto, decidemmo di nasconderci nel burroncello, a monte della strada, dove restammo, non visti, per diverso tempo e bevendo ogni tanto una sorsata d’acqua. Alla fine, si dovette decidere il ritorno alla dolina, ma, per non ripartire con i bidoni non pieni, con l’acqua di un bidone si riempirono tutti gli altri e poi un militare con un bidone vuoto tornò a riempirlo alle botti, sicuri, si diceva, che non lo avrebbero riconosciuto per uno di quelli che erano già stati a prendere l’acqua."

Acqua e borraccia - LA BORRACCIA

Tra le componenti dell'equipaggiamento individuale, oltre alla gavetta, un altro oggetto molto caro a tutti i soldati era, ed è, sicuramente la borraccia. Soprattutto lungo l'assolato e arido fronte carsico era impossibile poter farne a meno.

Il nostro esercito, all'inizio del conflitto, era equipaggiato con la vecchia, ma ancora funzionale, borraccia Guglielminetti Modello 1907: una botticella in legno di pioppo o di salice rinforzata con due anelli di ferro.

Un po' di storia...

È interessante sapere che la borraccia (dallo spagnolo "borracha": contenitore di cuoio) vera e propria fece la sua comparsa, attorno al 1850, grazie a un'invenzione italiana ad opera di Pietro Guglielminetti che realizzò il primo modello attirando subito l'attenzione dei militari i quali ne richiesero la fornitura già nel 1853 e che fu data in dotazione alle truppe piemontesi del Regno di Sardegna.

E, a seguito di una convenzione militare di alleanza con gli anglo-francese, furono proprio due divisioni di truppe piemontesi, circa 18.000 uomini, ad essere inviate in Crimea per partecipare al conflitto (4 ottobre 1853 al 1º febbraio 1856) in corso tra l'Impero russo da un lato e un'alleanza composta da Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna dall'altro. Il corpo di spedizione era guidato dal generale Alfonso La Marmora che aveva assegnato il comando delle due divisioni al generale Giovanni Durando e al generale Alessandro La Marmora, fratello di Alfonso, e fondatore dei bersaglieri.

Lo scontro fu originato da una disputa fra Russia e Francia sul controllo dei luoghi santi della cristianità situati in territorio ottomano.

I soldati piemontesi si distinsero, soprattutto, durante la battaglia sul fiume Cernaia del 16 agosto 1855.

In quel teatro bellico la borraccia Guglielminetti fece la sua prima comparsa sui campi di battaglia.

Fu apprezzata anche dagli inglesi, dai francesi e perfino dai russi tanto da essere rapidamente adottata dai loro eserciti.

La borraccia Guglielminetti in dotazione ai nostri soldati derivava dal modello 1853, progettata nel 1951, che era costruita con piccole doghe di legno che potevano essere di salice, pioppo, betulla, acero, ciliegio e noce. La forma era a botte con sezione semiellittica, simile quindi a quella della gavetta, così da aderire meglio al fianco della persona, grazie al lato più schiacciato, e offrendo una discreta resistenza agli urti nel lato più curvato. Sufficientemente economica, leggera e comoda, grazie alla cinghia per appenderla al cinturino, aveva una capacità di tre quarti di litro e un'altezza di 16 cm. il diametro maggiore di 11 e quello minore di 6.

Questo primo modello, tuttavia, presentava un difetto di tenuta che era dovuto al ritiro delle doghe di legno nei periodi di assenza di liquido all'interno.

Così, nel 1876, fu progettato il nuovo modello, sempre di legno, realizzato però con un unico elemento su cui si incastravano i due fondi. La borraccia era munita di un tappo a vite con, sopra, un ulteriore tappo, lo "zìpolo", e poteva essere fissata anche al tascapane grazie ad un passante di cuoio.

Con l'ultimo modello, quello del 1907, Guglielminetti portò a un litro la capienza della borraccia che rimase in dotazione all'esercito fino all'arrivo, nel 1917, dei più moderni, leggeri e resistenti modelli in lamiera stampata e zincata. Le nuove borracce, comunque meno capienti della Guglielminetti, furono consegnate nelle tre varianti, rotonda o rettangolare a collo lungo e corto, tutte rivestite di panno che, se bagnato, contribuiva a mantenere fresco il contenuto.

L'azienda Guglielminetti, così, entrò in crisi e, nel 1918, chiuse l'attività.

Un aneddoto...

Un aneddoto...Proprio dalla più famosa battaglia sostenuta dall'esercito piemontese, durante la guerra di Crimea, prende il nome quella caserma Cernaia, a Torino, dove, una mattina del febbraio 1865, Vittorio Emanuele II andò in visita ai suoi bersaglieri.

Durante il giro, a un certo punto si rivolse a un caporale e gli chiese:

"Qual è l’oggetto più importante del tuo equipaggiamento?"

Il caporale rispose:

"La borraccia, perché mantiene fresca l’acqua e calma la sete."

Il sovrano, che si aspettava qualcosa tipo "la baionetta" o "il fucile" rimase stupito.

Si fece dunque portare una borraccia dalla quale bevve un lungo sorso.

"A l’à rason el soldà. L’acqua a l’è propi fresca."

Il giorno dopo i Guglielminetti inviarono in omaggio a Vittorio Emanuele un esemplare della loro invenzione.

Era stata verniciata in verde con il tappo a vite in metallo e tracolla in cuoio.

E il Re, da allora in poi, la portò sempre con sé (.. a caccia).